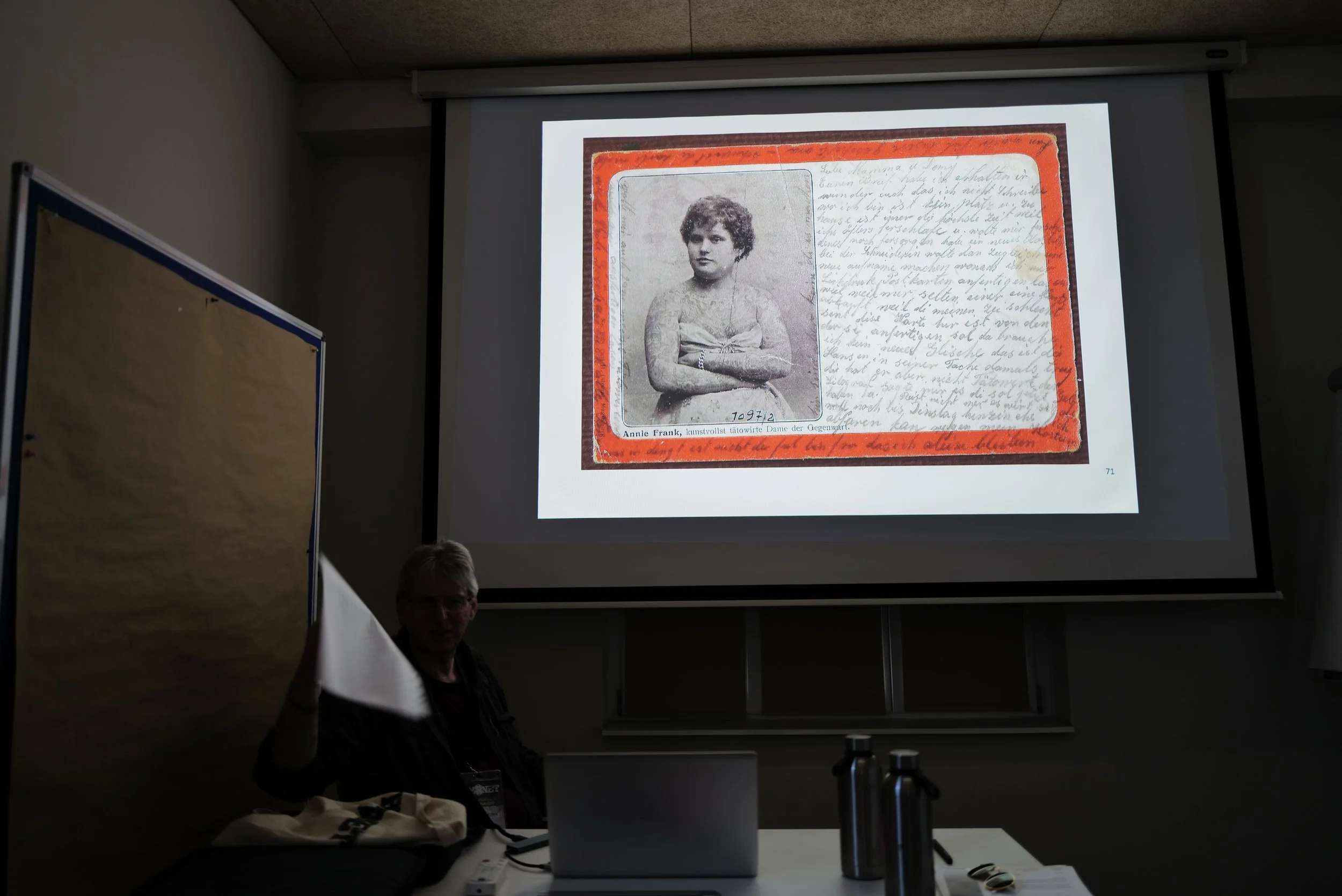

Zum Buch "Trauertattoo - Unsere Haut als Gefühlslandschaft".

Auf 92 Seiten haben sich die Journalistin, Katrin Hartig und die Fotografin, Stefanie Oeft-Geffarth mit dem Phänomen der "Trauertattoos" beschäftigt. Neben der Wanderausstellung ist eine Publikation entstanden, die unerwartete Bilder und detaillierte Interviews zeigt. Es ist ein sensibles Format. Nicht zu groß für den Anspruch; nicht zu klein für die Wirkung der Fotos.

Neben 13 kurzen Interviews, die eine Art Essenz der langen Gespräche sind, kommen Experten zu Wort. Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke stellen sich ebenfalls den Fragen, die sich Katrin Hartig bei der Auseinandersetzung mit der Beobachtung ergeben haben:

Es gibt noch immer Vorbehalte gegenüber Tattoos. Ewa die Hälfte der Teilnehmer an dem Fotoprojekt hatten vor dem Verlust eine eher ablehnende Haltung. Woher kommt diese Ablehnung? Sind Tattoos noch immer stigmatisiert?

Es gibt auf der Welt zwei Sorten Menschen. Das ist ziemlich deutlich ausgeprägt, gut untersucht und nicht einfach eine Meinung von mir — es hat sich in vielen Experimenten gezeigt. Der eine Teil der Menschen ist eher “liberaler” und aufgeschlossener und andere eher weniger. Das war schon immer so, und an kann es auch leicht bei politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen verfolgen. Das ist wahrscheinlich so ein Yin- und Yang-Ding. Die Ablehnung von Tattoos hängt — wie auch die experimentell messbare Reaktion auf Fotos mit ungewöhnlichem Inhalt — mit der etwas konservativeren Disposition von Menschen ab.

Die Begründung, das liege an der sozioökonomischen Schichtung, ist aufgesetzt und ist in Forschung schon seit über hundert Jahren widerlegt. Der einzige wissenschaftlich haltbare Grund, sich so oder so zu Tattoos zu verhalten, ist die eher konservative oder eher liberale Grundeinstellung der Leute.

Trauer kann auch Werte und Einstellungen auf den Kopf stellen. Die meisten Befragten berichteten, dass sich ihre Einstellungen zum Leben, zu sich selbst, zu dem, was ihnen wichtig ist, verändert haben. Wie siehst du das?

So ähnlich ist das ja auch bei Krebspatienten. Ich frage mich, ob das eine wirkliche Einstellungsänderung in Bezug auf Werte ist oder ob das nicht eher eine Zentrierung ist. Es ist vielleicht eher eine Art der Hinwendung zu den eigenen Bedürfnissen. Wer vorher nicht extrem konservativ war, findet in der Trauer vielleicht auch wieder zu den offeneren, liberalen Quellen seiner oder ihrer Persönlichkeit.

Inwiefern haben Tattoos mit Identitätsfindung zu tun?

Manchmal ja. Das andere Ende des Spektrums, warum man sich ein Tattoo machen lässt, sind Modegründe oder der Wunsch nach Gruppenzugehörigkeit. Das in der Trauer bedeutsame Ende des Spektrums ist aber die tiefer gehende Bedeutung eines Tattoos, also gerade keine Mode, die von der Umgebung bestimmt wird. Die persönliche, einzigartige Bedeutung kristallisiert sich bei Trauernden an diesem einen Tattoo. Inhalt kann das verstorbene Kind sein oder übrigens auch sehr oft der Hund. Dann hat das Tattoo die offensichtliche Bedeutung der Erinnerung. Dazwischen gibt es aber auch Bedeutungen von Tattoos, die sich wandeln können.

Tattoos sind eine Möglichkeit gelungener Trauerarbeit, wenn es zum Träger oder zur Trägerin passt. Für andere kann das aber auch auch die Gestaltung eines Gedenkortes sein oder eines Rituales. Ich würde statt ‘Identitätsfindung’ vielleicht eher den Begriff der Integration benutzen, des Annehmens und Vorantreibens. Nicht im Sinne der Integration der Trauer sondern der Werte, die die verstorbene Person versinnbildlicht hat. Diese kann ich mittels eines Tattoos symbolisch an mich binden. Natürlich geht das auch ohne Tattoo.

Inwiefern spielt der Schmerz beim Stechen eines Tattoo eine Rolle bei diesen Tattoos der Trauer? Ist es im wahrsten Wortsinn ein „Verschmerzten“?

Ich habe ja eher mit den eher „verrückteren“ Leuten zu tun als mit den normalen. Ich hatte bis letzten Monat eine Kolumne — die letzte Seite im Tätowiermagazin — und habe in diesem Zusammenhang überall Leute angesprochen. Bei meinen Fragen zum Schmerz verneinten die Leute das. Bei den Menschen, mit denen ich es zu tun habe, spielt der körperliche Schmerz beim Tätowieren überhaupt keine bewusste Rolle.

Sind Tattoos auch Kommunikationsmittel?

Das kann sein. Unter anderem bei denen, die das Datum dabei stehen haben. Ein Beispiel: Ich habe mal einen der Tätowiermagazin-Artikel über eine Stripperin in einem ganz harten Laden in Dresden gemacht. Sie ist jeden Abend sicher sechs Stunden — oft nackt — unterwegs. Sie hatte den Grabstein ihres Kindes tätowiert, samt Datum. Klar, dass sie damit ihre Geschichte auch nach außen trägt, also “kommuniziert”. Ich habe darauf angesprochen und sie gefragt, ob sie darüber reden will. Wollte sie.

Früher wurden ja auch oft verstorbene Hunde tätowiert. Da stand das Sterbedatum aber nicht dabei. Das war so in den 80er und 90er Jahren. Auffällig war, dass das fast alles Leute waren, die eher schlechte Bindungen zu Menschen hatten, beispiesweise Leute, die als Kinder mal im Heim gewesen waren. Wenn der Hund gestorben ist, haben sie sich dann ihren Hund tätowieren lassen. Oft waren das auch Kampfhunde. Das wirkte dann manchmal auch merkwürdig, wenn man von einer Bulldogge angesehen wurde. Diese Menschen haben aber auch gern darüber geredet.

Aber es war nie, in keinem dieser Fälle, ein aktives Gesprächsuchen. Ich würde von meinem Gefühl her sagen, dass die Kommunikation oder die entstehenden Gespräche eher in Kauf genommen werden.

Ich sehe es wie gesagt eher als Integrationsprozess, das Bild des oder der Toten näher an sich ran bringen. Das Wissen, das Kind oder der Mann sind da draußen irgendwo begraben, aber ich bringe das Bild dieses Menschen nah an mich ran Das ist fast wie eine magische Vorstellung: Dieses Zentrieren und näher an mich binden. In meinen Körper einpflanzen kann ich das Bild ja nicht — ich möchte ja nicht die Asche essen. Aber ich kann es auf meine Haut bringen. Das ist ja auch sehr sinnbildlich: Denn näher als auf meine Haut oder in meine Haut kann ich es gar nicht an mich heran bringen.

Viele Trauernde wählten den Ort für das Tattoo so, dass sie es berühren können. Welche Rolle spielt deiner Meinung nach die Körperstelle, wo tätowiert wird?

Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, ich finde das aber absolut nachvollziehbar. Die Körperstellenwahl könnte aber auch anders entstehen: Inzwischen kennen sich fast alle Tätowierer gut aus mit den Tücken der Körperstellen. Rücken, Brust, Oberarm, das sind Stellen, die einfacher zu tätowieren sind, weil die Haut gut spannt. TätowiererInnen haben oft mehr Spaß daran, eben diese Flächen zu füllen.

Die Wahl allgemein der Körperstellen hat also oft vielleicht keine tiefschürfenden, sondern eher praktische Gründe. Oft werden Fotos gelungener Porträt-Tattoos ja veröffentlicht und weitergereicht und der oder die Tätowierer/in dann gefragt: “Kannst du sowas auch bei mir machen?” Und so werden auch die Körperstellen quasi weitergereicht.

Gleichzeitig kann ich mir schon vorstellen, dass diese unterbewusste Komponente eine Rolle spielt, die du ansprichst. Weil ich die Wahl besonder der Pulsstelle auch kenne: Wir machen manchmal Quatsch- und Erinnerungstattoos auf Tattoo-Messen. Und da lassen sich die Leute tatsächlich die Tattoos auch öfters am Puls machen, also am inneren unteren Handgelenk. Das ist mir tatsächlich aufgefallen. Vielleicht ist das so eine unterbewusste Entscheidung für allerlei Emotionales — auch ohne Trauer.

Wie hat sich die Wahl der Symbole in den letzten Jahren verändert? Was fällt dir auf?

Es gibt bei den sogenannten Schmuck-Tattoos eine nette Zeitleiste — der Chefredakteur des Tätowiermagazins hatte die vor kurzem ‘mal als kleines Jubiläumsposter ins Heft gebaut. Man kann sagen, dass es so anderthalb- bis zweijährige Motiv-Abwechslungen gibt. Das ist sehr auffällig. Als jemand, der häufig auf Tätowierveranstaltungen ist, kannst du nach einigen Jahren mit relativ hoher Trefferquote sagen, wann bestimmte Tattoos gestochen wurde. Und zwar nur aus dem Symbol heraus gelesen.

Es kam vor ein paar Jahren eine Zeit, als die Symbole nicht mehr so dem klassischen Bereich entlehnt wurden, also beispielsweise den Maori- oder Seemannstattoos, sondern auf einmal kamen deutsche Sachen dazu: Eichhörnchen, Füchse, Eulen. Das war vorher undenkbar. Kein einziger Mensch auf der Welt hat das gehabt. Und dann kam das auf einmal.

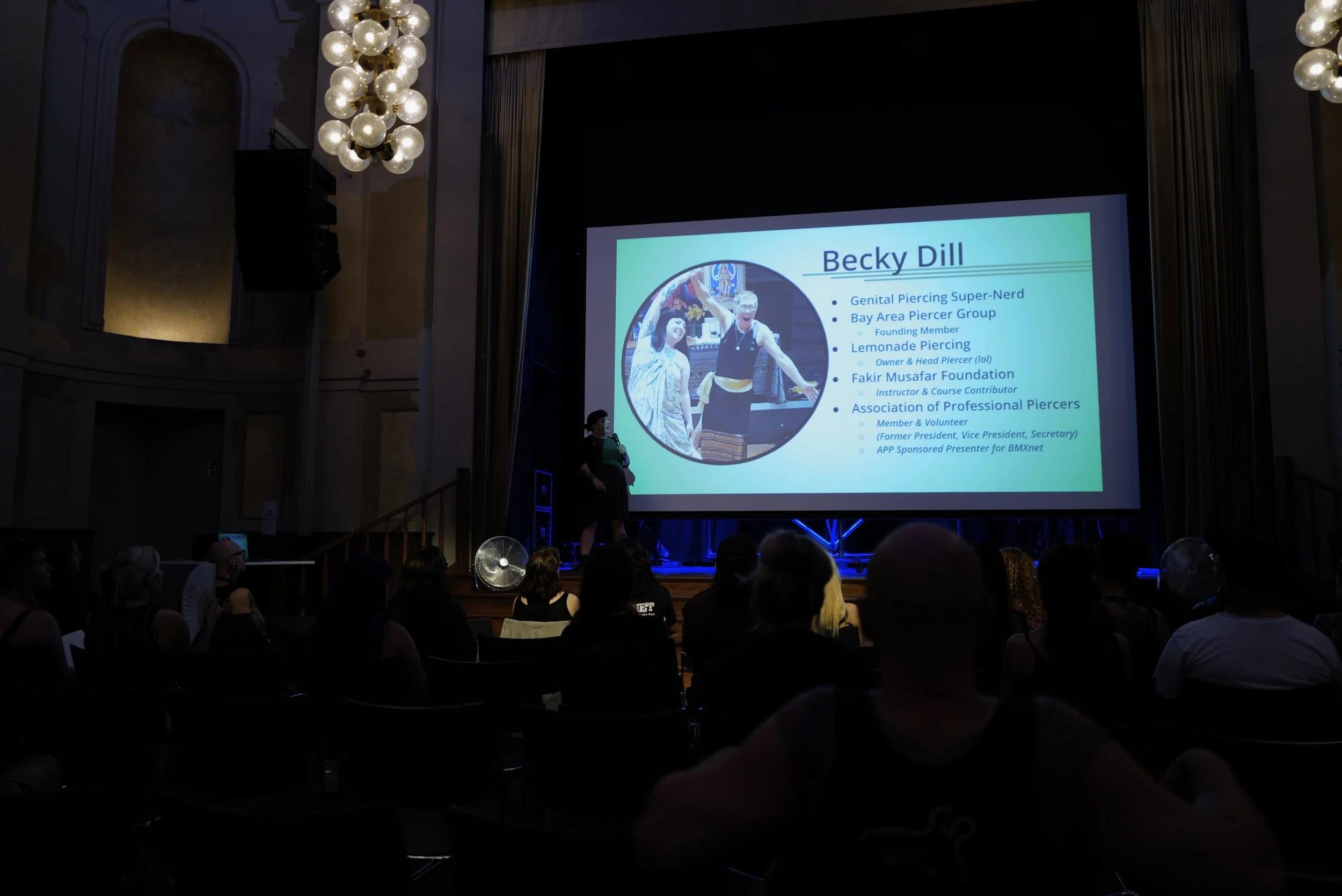

Im Bereich der emotionalen Darstellung haben die Leute am Anfang — so in den 70er und 80er Jahren — diese chinesischen Zeichen ausgesucht. Manchmal auch etwas ausgesucht, was inhaltlich gar nicht stimmte. Da wurde manchmal irgendetwas tätowiert, oft etwas mit “Kraft” oder so. Aber es wusste ja eh keiner, was das Zeichen wirklich bedeutete.

Dann kamen die schon genannten Porträts. Die gab es schon sehr früh. Das war so etwas — vereinfacht gesagt — wie die zweite “emotionale” Welle nach den oft kruden Seemannstattoos und chinesischen Zeichen. Und die dritte, moderne Welle war dann, als die Schriften kamen. Schriftzüge waren früher völlig unüblich. Die Schnörkelschriften kamen über mexikanische Gefängnisse, das haben Jungs mangels Tätowierfarben diese Schriftzüge entwickelt — grau und verschnörkelt. Über die USA kam das dann relativ schnell auch nach Deutschland. Jetzt hat man sehr oft — auch im Bereich von Trauer und Erinnerung — solche Schriften.

Das sind so die drei großen Wellen im Bereich der emotionalen Tattoos, die mir einfallen. Und dann gibt es natürlich jede Menge weitere Symbole, ähnlich der Symbole auf den Gräbern. Hier in Köln auf dem Melatenfriedhof haben wir z.B. ein Kindergrab, übrigens mit einem riesigen alten Stein-Sensenmann darüber, wo der kleine Junge lauter Frösche auf dem Grab stehen hat. Das war etwas ganz persönliches. Und wir haben auf den alten Grabsteinen hin und wieder auch Schmetterlinge, gemeint sind Motten, also Nachtfalter, als Symbole der nachts aufsteigenden Seele.

Streng genommen ist die Wahl solcher Symbole eine Mischung zwischen Integration der toten Person mit einem Schuss Magie, Phantasie und Mut. Und es kann ein Kommunikationsangebot sein. Die vier Sachen zusammen sind eine gute, gelungene Sache. Das finde ich immer eindrucksvoll, wenn Menschen das bewusst oder unbewusst so machen.

Viele Interviewte sagen, das Tattoo solle sie erinnern — an ihren Weg, an ihre inneren Versprechen. Auch eine Art Magie?

Ja, das ist noch eine ganz andere Facette, wie so ein Knoten im Taschentuch. Das eine ist die Integration dessen, was die verstorbenen Person bedeutet hat, dass du deren Erinnerung und Eigenschaften jetzt mit dir trägst, dass du das jetzt in dir hast, was körperlich beim toten Anderen nicht mehr da ist.

Und die andere Facette ist dann dieses: Ich muss jetzt mal auf mich achten und daran auch wirklich denken. Durch die Trauma-Einwirkung können Menschen diese Rückbesinnung auf sich selbst haben. Das muss nicht immer mit dem Tod zu tun haben. All diese Prozesse können auch ablaufen, ohne dass jemand gestorben ist. Ein typisch Beispiel sind die schon genannten Menschen mit überstandener Krebserkrankung.

Für konservativere Menschen ist es zudem schon mutig, sich die Haare bunt zu färben. Wenn sie sich dann auch noch ein Erinnerungstattoo machen, ist das ihre Art, über den eigenen Schatten springen. Sie öffnen sich gegenüber der anderen Welt, der Außenwelt, die konservativeren Menschen sonst eher wild und ängstigend erscheinen kann. Es findet mit so einem Tattoo dann eine Art Empowerment statt, also die Haltung: Ich will das jetzt machen, also mache ich es jetzt einfach mal. Selbstbestimmung gewinnen, die eigenen Ressourcen wahrzunehmen und zu nutzen. Das kann ein ursprünglich der Erinnerung gewidmetes Tattoo dann auch für der Träger oder die Trägerin bewirken und sie oder ihn daran erinnern, dass es eben auch um das eigene Leben gehen muss, nicht nur um die Meinung der anderen oder das Gedenken an die tote Person.

Sind Tattoos je eine Frage von bestimmten Altersgruppen gewesen?

Es gab eine seriöse Umfrage eines der großen Meinungsforschungsinstitute, der GfK. Aus dieser Umfrage wissen wir, dass es eine klare Altersschichtung gibt. Die Jüngeren haben — noch — viel mehr Tattoos als die Älteren. Natürlich liegt das daran, weil man früher ja kaum Zugang zu “Tätowierstuben” hatte. Und, was Trauer angeht, kommte man bei den Motiven früher ziemlich wenig mitgestalten. Es gab vor dreißig Jahren noch Tätowierer, die gar nicht zeichnen konnten. Sie malten gut Vorlagen ab und stachen diese.

Die Atmosphäre war auch nicht immer sehr feinfühlig. Ih kenne beispielsweise noch eine Menge alte Tätowierer, die ich zwar sehr gern habe, die aber keinen Bock haben, mit KundInnen zu reden — erst recht nicht über deren Gefühle. Diese Zeiten sind vorbei, und so kommt es, dass jüngere und auch Trauernde einfach mehr Zugang zu Tattoos und deswegen auch insgesamt mehr Tattoos haben.

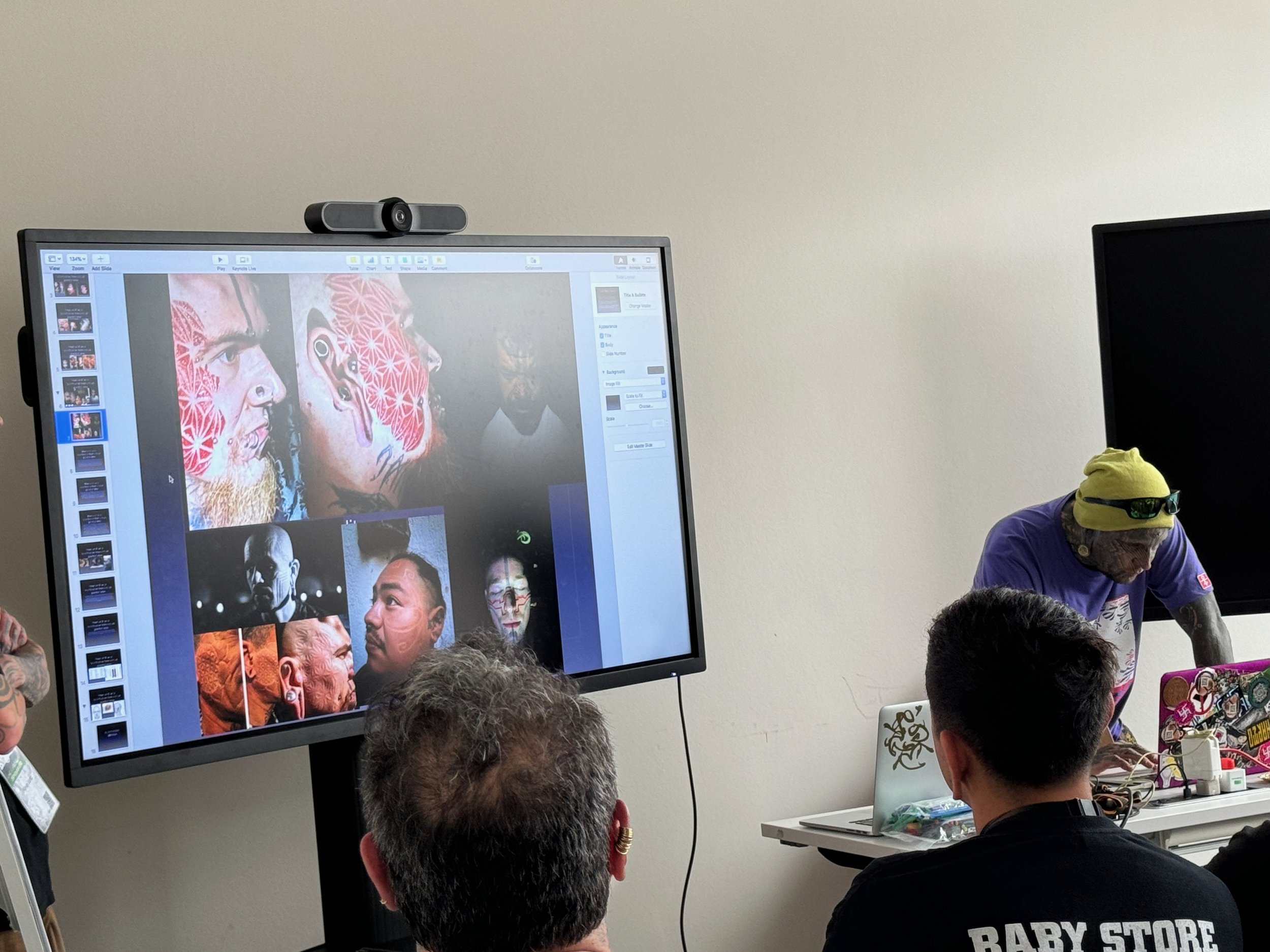

Welche Entwicklungen gibt es derzeit in der Tattooszene?

Es kommt jetzt eine ganz, ganz neue Generation von Tätowierern vor allem aus Osteuropa. Die haben nichts gemein mit irgendwelchen Regeln aus dem Westen, den USA, der Seemansstradition, nix davon. Die können einfach phantastisch tätowieren. Du denkst, dass es dir gleich das Gehirn wegbläst. Vor einem Jahr dachte ich, das Endstadium dessen gesehen zu haben, was technisch, mit Farben, Abstraktionen, Verläufen, Perspektiven und so weiter möglich ist. Und dann kommt so ein polnisches Tattoo-Kid und setzt alles wieder auf Null. Hammer.

Das wird auch für Menschen, die in der Trauer nach neuen Ausdrucks-Möglichkeiten durch Tattoos suchen, neue Wege eröffnen, besonders bei phantastischen und sehr künstlerischen Umsetzungen.

Heute schicken einen TätowiererInnen einen auch mal weg, wenn man nicht einig wird oder sie glauben, dass da etwas seelisch im Argen und Unreinen ist. Irgendwie wird das alles insgesamt freundlicher und richtiger, menschenorientierter.

Tätowierungen in der Trauer finden oft nach einem längeren Prozess der Suchens statt.

Und das ist richtig so. Es gibt ja auch einen Nachteil: Wenn man sich das Tattoo in einer Phase der tiefen Trauer stechen lässt, dann erinnert dich das Tattoo möglicherweise genau an diese Phase, die du aber später möglicherweise längst überwunden ist.

Daher finde ich es gar nicht schlecht, wenn Leute lange genug überlegen, ob sie das auch machen wollen. Weil sie sich auch sonst vielleicht Fehlkonditionieren auf die Emotionen, die sie hatten im Moment des Stechens. Und sich dadurch später mehr an die Trauer als an das Schöne erinnern.

Der Wunsch zu einem Tattoo muss auf jeden Fall aus mir selbst kommen.

Ich erlebe manchmal Menschen, Ehepaare hauptsächlich, die in einem Kreisel stecken bleiben in der Trauer, dass sie miteinander nicht mehr umgehen können. Sie finden keine Möglichkeit mehr, ihre Beziehung zu leben. Jeder für sich trauert, sie kriegen die Trauer aber nicht in ihre Beziehung integriert. Das passiert noch häufiger bei Vergewaltigungen. Manchmal müssen die Leute da sehr gut aufpassen, ob ihre eigenen Bedürfnisse auch noch in die Beziehung passen. Durch die Traumarisierung rückt jeder für sich dann so an sich selber ran. Dann machen sich Paare manchmal die ganze Zeit über Vorwürfe, dass der eine z.B. die Trauerarbeit nicht richtig macht. So wird der andere wieder zurückgezwungen unter dem Motto: Guck mich an wie ich trauere. Da muss man auch bei Tattoos ein bisschen aufpassen.

Wenn ich mir also ein starkes Symbol für mein totes Kind auf meine Brust tätowiere, dann guckt dieses — nehmen wir einfach mal ein Fillypferchen — nicht mich an, sondern, wenn ich dusche oder sonstwie ausgezogen bin, den Partner und steht so im schlechteren Fall immer zwischen uns. Der andere wird ja dadurch immer angeschaut.

Befinden sich jetzt beide in einer anderen Phase der Trauer, dann steht das Tattoo sozusagen zwischen den beiden, und manchmal klebt man dem Partner dadurch so ein klebriges Schuldschildchen auf. Insofern sollte man sich der Verantwortung einfach bewusst sein, was man da in der Beziehung macht und in welcher Form man Tätowierungen in solchen Situationen nach außen trägt.

Ich kann mir aber gut vorstellen, dass man einen Tätowierer einfach in eine Gruppe Trauernder einladen kann, und dann kann man auch die seltsamen Details mal ruhig besprechen. Ich würde aber einen nehmen, der auf keinen Fall die Anwesenden tätowiert, sondern verspricht, genau das nicht zu tun. Er oder sie soll einfach erzählen, was man alles wie und wo tätowieren könnte, wenn einer der Anwesenden wollen würde. Das wäre eine gute Sache, auch für Gruppen.

Was bedeuten Dir deine Tattoos?

Meine Tattoo das sind auf jeden Fall auch Geschichten, weil ich mich bei jedem erinnere, wie und wo und was das war. Ich halte es aber für etwas Fließendes. Es kann seine Bedeutung komplett ändern. So wie Bücher lesen, Musik hören, Tanzen auch seine Bedeutung ändern kann. So sehe ich das bei den Tattoos auch. Ich habe sie in irgendeiner Situation aus einem bestimmten Grund gemacht.

Ich kann natürlich häufig beispielsweise den sozusagen geografischen Grund des Tattoos beschreiben, weil ich es irgendwo auf der Welt gemacht habe, weil es dort eben gerade ging. Weil ich Zeit hatte und dort gerade ein Tätowierer war. Ich habe aber keine Erinnerungstattoos in der Form, wie wir es gerade besprochen haben. Bei mir fließt die Zeit, und mit ihr die Tattoo-Bedeutungen.

Wenn man sich einmal für ein Tattoo entschieden hat, dann folgen oft weitere, zumindest war es so bei vielen der Befragten. Wie erklärt sich das? Haben Tattoo eine Art Sogwirkung?

Die Wirkung, die ein Tattoo im Positiven entfalten kann, ist so kraftvoll wie es für andere Leute eine religiöse Erfahrung oder eine spirituelle oder auch eine Naturerfahrung sein kann. Deshalb ist diese Erfahrung vielleicht gerade für Leute, die Tattoos vorher komplett abgelehnt haben oder sich vorher damit gar nicht beschäftigt haben, eine ganz besondere Erfahrung. So wie ein eingefleischter Stadtmensch auch die Erfahrung machen kann, dass Natur ja doch auf ihn wirken kann.

Vielleicht wollen diese Menschen das Erlebnis dann wiederholen oder ausbauen, weil sie viel über das lernen, was mit ihren eigenen Bedürfnissen, ihren eigenen Wahrnehmungen zusammenhängt. Ich glaube, das ist der Grund, warum sich viele Menschen wieder tätowieren lassen — das Gefühl, davon will ich mehr. Weil sie die Erfahrung im Trauerprozess machen, dass es sie irgendwie heiler oder auch funktionsfähiger macht. Es ist ja auch sehr spannend zu sehen, dass hinter diesem Vorhang viel ist, was man im Alltag nicht so wahr nimmt.

Bei jüngeren Menschen sind Tattoos oft eine Rückeroberung des eigenen Körpers, bei trauernden Erwachsenen ist es vielleicht eher eine Neusortierung der eigenen Seele.